スペイン新刊書籍

見て楽しむ本。見開きページに描かれた絵だけで、緑豊かな場所を楽しく散歩する少年の様子を語る。人生に喩えた物語で、長い道を行き、深い茂みを横切り、奇妙な場所を上り下りして主人公がたどる行程には、見えている通りのものは何もない。好奇心と幻想に満ちた冒険へと誘う1冊。シンプルだが独創性に富む、驚くような輝かしい物語で、何よりも溢れるような豊かな色彩と紙面に感じる筆遣い、細部にこだわりながらも量感のある絵に引き込まれる。予想もつかない結末を迎える視点の遊び。

パワフルで自信に満ちたビジネスマンのアンドレウ・プラット。金、権力、家族、子供…欲しいものは何でも手に入れてきた。そんな彼だが、40歳を過ぎた今、離婚を考えている。この男の魅力に抗える女性はほとんどいないが、ヌリアはその例外のひとりだ。彼女にとってカラ・モントゴは悲しみを癒すためにこれからもずっと訪れるであろう場所。未来を思い描くための静寂の隠れ家であり、過去と現在が絡み合って、ハバネラに歌われているような「ほんの小さな楽園」となるのだ。

ここ数十年、神経科学が発展したことで、人類をして地球上で最も複雑で、自らの本質を問うことができる存在にまでならしめた器官、すなわち脳の働きに関する多くのことが明らかになった。しかし、約1000億個の細胞からなる、この脳という器官は、科学者にとっていまだに謎に満ち溢れた挑戦の場である。国際的にも著名な神経科学者であるファクンド・マネスは本書『Ser humanos(人類)』の中で、脳科学における新発見までの長い道のりや大いなる発展について分かりやすくかつ魅力的に説明した。

フェミニスト的観点から固定観念を退ける作者たちは、「快楽、性行為、エロティシズムがどのように、そして誰のためにあるべきか」といった、ひとつの明白な答えを出すような言説を展開したりはしない。本書には、一般的には規格外かもしれないが、社会に存在する性とエロスの多様性に応えるエロティックストーリー集という点では実にノーマルな性愛文学が網羅されている。これら12の文芸作品のテーマは、性的同意、自慰、スワッピング、性別のあいまいさ、個人の自由、探求、アバンチュール、生涯のパートナーの再発見など。

物語の舞台は、とてつもなく貧しい国の中にある、あまりにも大きな都市の郊外。そこは最も強い者、最も嫌なやつが支配する、国境も法律も文化もない世界だ。グリンゴとチュエコというふたりの少年は、そんな空腹、退屈、麻薬がわりの接着剤しかないところに暮らしている。友情だけが、おそらく人生がふたりに与えた唯一の贈り物だ。ごろつきに囲まれ、性的暴力や非人間的な生き方が日常的な彼らは、ある日、慣れ親しんだ世界との関わり方である犯罪に身を投じることになる。

主人公ディエゴがこれまでの自分とは別の存在になるためにやってきた町ダブリン。だが、新たな友人と憂鬱さのせいで酒に溺れ、一生住み続けることができないことも分かっている。ディエゴの心の中に潜むいまだ実行していないある種の犯罪は、彼を過去の面々の元に押し戻そうとしていた。すなわち、自らの運命を受け入れ、人目につかずに逃げおおせるバルセロナへと。その街で彼は、恐怖に打ち勝つために本能的にさまよい続けるが、夜、バル、そして彼と同じように漂流の旅をする一匹狼の群れの中にいても、孤独が消えることはない。

吸血鬼たちは、ミスティヴィルの聖域において長きにわたり守られ繁栄してきた。しかし、ある時、彼らの存在を抹殺しようと始まった卑劣な戦争が次第に激しさを増していき、すべてが変わっていく。戦いは必然的に人間にも波及し、20代のアストン・パーカーの退屈な日常は、謎めいた吸血鬼の黒魔術師エスリンと道ですれちがった夜を境に一変する。エスリンを取り巻く謎と魅力に幻惑されたアストンは知らぬ間に、かつてない岐路に立たされているミスティヴィルの吸血鬼たちを巡る紛争の重要人物のひとりとなっていくのだった。

作者のナチョ(イグナシオの愛称)は現実というものに納得していない。言い換えれば、彼は現実に欺かれていないということだ。それゆえナチョは、長編ではなく短編集を出したのだ。新しい情報を伝えるという意味でnovela(ラテン語のnovelは「新しい」などの意味を持つ)と呼ばれる長編は、ゆったりと十分なスペースを持つジャンルである。一方、彼が我々の前に提示した短編集は一度読めば全体が記憶に残り、かつ新鮮だ。その中では以前のものでさえ新しいからだ。

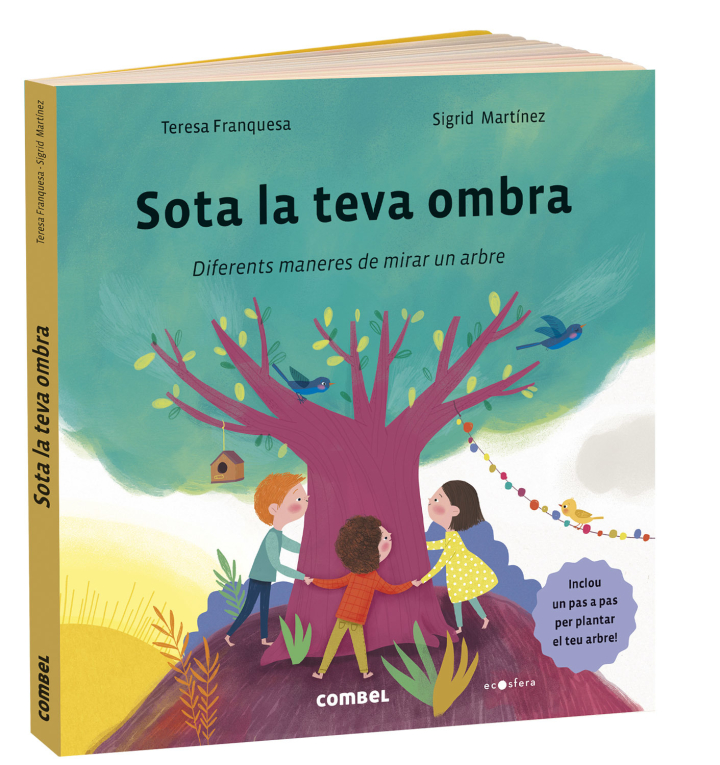

木々への賛歌。テレサ・フランケサが文を書き、シグリッド・マルティネスが巨大なイラストを描いたこの折り返し付きの新しい絵本には、木に対していろんな見方をしてみようという意図が込められている。1本の木では森にはならない。しかし子供たちはこの本を通して、1本の木はそれ自体がひとつの生息環境なのだということを知る。木は動物たちを養い、私たちに避難場所や木陰を提供し、果実や種を実らせ、風景を成し、絵画や詩歌や冒険譚の着想を与える。そして木は生きもので、慈しみと世話を必要とする存在なのだ。

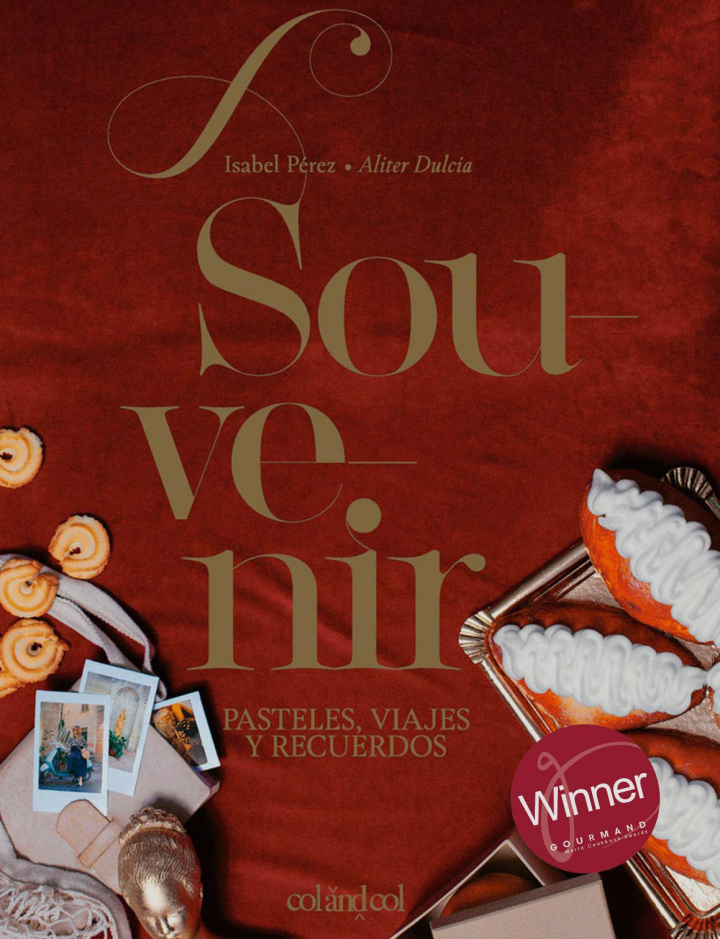

ヨーロッパを中心に、著者おすすめの14の街歩きを紹介。ローマ、パリ、ロンドン、ウィーンなどの都市で菓子店を訪れ、現地でよく知られたレシピをいくつか取り上げる。菓子店「アリテル・ドゥルシア」のイサベル・ペレスが案内するユニークな街歩きは、読者を単なる観光客から旅人へと変える。14の都市を〈見る〉代わりに〈知る〉ことで、より賢く、より幸せで自由な気分に戻れる思い出をスーツケースに詰めこむべく、記念品を探して広場や通りを楽しむことができるだろう。