上野教授は娘のために子犬を拾う。すぐに教授と犬のハチ公の仲は特別なものとなる。ハチ公は毎朝教授を駅まで送り、夕方5時半にはまた駅で帰りを待つ。平日は毎日。毎月。毎年。友愛と忠誠に基づく絆が結ばれた。だれにも断ち切ることのできない絆が……。

「美しいストーリー。描写から詩へ。普遍的なストーリー。イメージから理想へ、そしてエッセンスへ。魔術的なストーリー。自分たちがあるべき姿を、かつて私たちは思い描いていた。戒めのストーリー。道はいつも帰還を待つ。唯一のストーリー。ひとつのストーリーだけが登場人物を落ち着かせ透明にし、長年自分がかつていた場所に戻らせてくれる」「人生には進む方向があるが、そちらへと私たちを導くのも人生だ。こちらが導こうとするなら、人生は私たちを粉々にし、ふりだしに戻そうとする。そのような瞬間がこの本にはある。

1939年、ドイツから逃れてきたユダヤ人900名を乗せたS・S・サン・ルイ号は、ハバナを目前にして、避難民の上陸許可が下りるのを待って何日も停泊していた。幼いダニエルとそのおじは桟橋で、親族が下船してくるのを待っていた。彼らが隠し持ってきた、17世紀から一族に伝わるレンブラントの小さな油絵が、通行許可証代わりになってくれるという確信があった。だが計画は失敗に終わり、ドイツに引き返すことになった船は、すべての希望も運び去った。2007年、油絵がオークションに出品された。

この本には、いろいろなタイプの兄弟と、兄弟間のさまざまな関係が出てくる。楽しくゆかいな文章を、カラフルでやさしいイラストがひきたてる。

家庭や学校で、言葉のリズムで遊びながら学べる本。平等、違いの尊重など、人にとって大切なことを身につけるための道であり、想像の翼を広げ、自然を尊重するための贈り物であり、外国語を身につける意欲を引き出すために開かれた窓。

上司の命令でメキシコへの出張を余儀なくされたカタルーニャの新聞記者マルティン・コルテスの身に起きた大きな変化を書いた小説。40歳目前、既婚で幼い子持ちのマルティンは幸せいっぱいとは言い難い心境だった。メキシコでは様々な状況によって自分がエルナン・コルテスの息子の生まれ変わりだと信じ始め、21世紀だというのに自らが征服者でありつつもアメリカに征服されたと感じる。現実とフィクションが混然とし、超自然的な色合いを帯びた冒険ものミステリー。

新しい家に住み始めてから、ロシオは不安でびくびくしている。この家は、大きすぎる! そこでいつもママに、ぺったりくっついている。まるで糸で縫いつけられたみたいに。仕立て屋ではないけれど器用なママは、そこでを思いついた……。ロシオに特別なワンピースを作ってあげよう。カラフルな糸のおかげで、一緒にいなくても、いつもママとつながっていることがわかる服を。小さな子どもが孤独の恐怖に立ち向かうのに役立つ、心あたたまる本。心の絆のほうが物理的絆よりも強いことを教えてくれる。

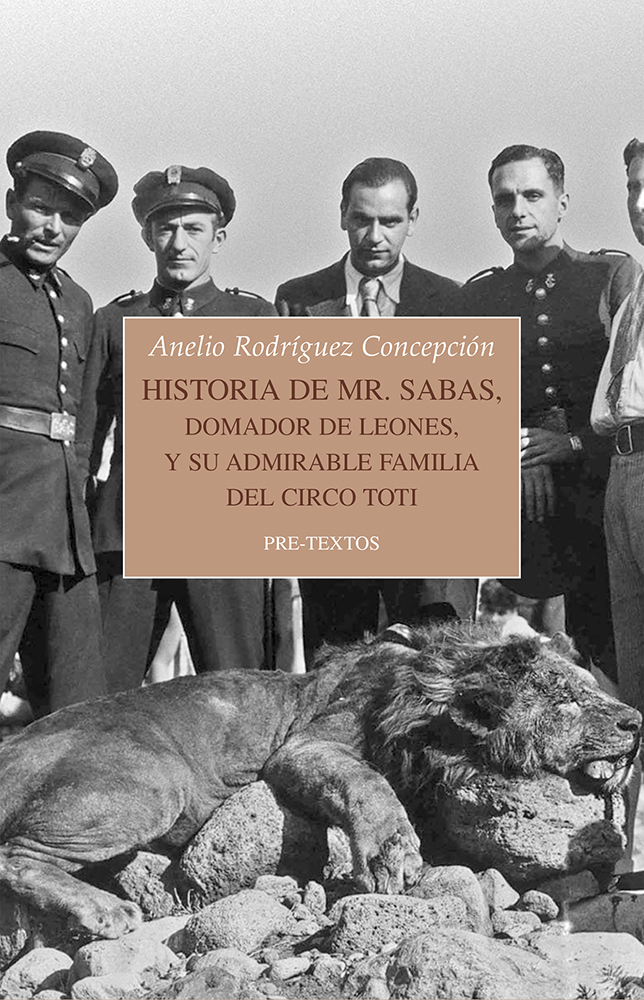

本書は類まれな本だ。集団的記憶と、頑なに守られてきた個人の秘密の間で生き残った伝説が解き明かされる。1935年1月、サンタ・クルス・デ・ラ・パルマで、街中が大騒動となる悲劇が起きた。事件の手がかりと、家長ミスター・サバス率いるアーティスト一家・ジョルジェビッチ家一族の証言により、スペイン内戦中、内戦後のトティ・サーカスの紆余曲折が際立つ、壮大な家族史が読者の前に繰り広げられる。これは小説スタイルの年代記。物語とニュースを興味深く織り交ぜ、写真素材が添えられている。

70年代のアルゼンチン。労働組合は過激左翼によって牛耳られている。ひとりの製鉄所幹部を乗せたヘリコプターが川に墜落し、彼は死亡する。現金が詰まった彼のアタッシュケースが跡形もなく消える。彼の死と現金の行方に関する憶測が飛び交う。組合の代表と交渉? 彼らを買収? 大勢の死者を出すことにつながる不法な鎮圧のための資金? 物語は暗いエピソードを軸に展開し、そのドラマの核はコスタ・ガヴラス(映画監督)風に使われ、家族をめぐるこの小説においてお金の役割を見直すこととなる。

文学や映画はこれまで数多くの架空の登場人物を生み出してきた。中でも「魔性の女」タイプの人物は、トロヤ戦争の原因を作ったとされる移り気なヘレネや全人類に罰をもたらした軽率なイブなど、古くはギリシャ神話や聖書にも登場するほど長い歴史があるが、この200年で特に登場頻度が高く変遷も激しい。