スペイン新刊書籍

ビリア国は男性、ヒネイカ国は女性が中心で、両国は対照的だ。ビリア国では、ラバジェ兄弟は見た目には安泰な人生を送り、ネイス・シナグラは不穏な街で苦しい生活を送っている。アラベジャ・メディチは結婚もせずに何とか生きていこうとしている。ヒネイカ国では、サロイ・ブルゴアが養子になる準備をする一方、妹のイラティは前途有望な発明家になる…盲目のエイデル・アイセアはといえば、人々の目の見据える先に未来がないことを知っている。しかし、これらの登場人物には共通の特徴がある。

セラフィン王子はこれまで児童文学に登場してきたステレオタイプな性的役割を覆す存在だ。本書は、男女共学が進む現代において、性差別のない社会における忍耐、尊敬、自由、機会の平等の価値を説く。児童文学に出てくる従来の登場人物に対して読者が持っていた性別への先入観を打ち壊してくれるのだ。セラフィン王子はピンク色の部屋で寝起きし、真の愛を探し求め、結婚したいと願い、自分の運命はしきたりが決めるものだと思っている。

1923年、プリモ・デ・リベラ政権は29年開催のイベロアメリカ博覧会を訪れる観光客の目から都市周辺の貧困地帯を隠すことを決定する。教会もないその地域で貧困のうちに子どもを亡くす母親たちにとっての唯一の慰めは、亡骸の写真を思い出として残すこと。そんな場末の地区にできた安宿は、数年のうちに県で一番大きくて安い、悪臭の漂う売春宿になった。ふたりの偉大な女性ダビニアとチェの物語は、1882年、クリスティナ・サラサル=エスポシトが13歳を迎えたときに始まった。

女の子が読者の前でマジックを披露する。マジック自体に目新しさはない。誰だってマジシャンがシルクハットからウサギを取りだすのは見たことがあるだろう。が、ここに驚きがある。そのマジックをどうやったかの説明だ。それは私たちが慣れ切っている現実のルールを壊す。2017年グラン・カナリア島絵本文庫国際コンクールで特別賞を受賞。

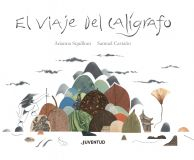

書道家は、あの谷や森の向こうには別の谷や森があることに思いいたり、人々にまた別の人々の話を語ることを夢見ていた。そしてある日、書き物机の前に座る代わりに、わずかな荷物を包んで深い森の中へと入っていった。書道家の旅はこんなふうに始まり、人々は自分たち以外の世界に気づく。詩情あふれる絵本には、旅の経験だけでなく、冒険したい、新しいことを発見したいという強い思い、自分自身の変化、他人を受け入れたり、受け入れられたりする能力など、旅へと私たちを駆り立てる気持ちも描かれる。