高齢者介護のトレーニング法について書かれた画期的な本。ケアとサポートのための包括的な視点を示しており、経験の有無に関係なく全ての介護者にとって最良の手引きとなるものである。介護のプロ、看護を学ぶ学生、インフォーマルケアワーカーなど高齢者の世話に携わるあらゆる人を対象にしている。高齢者介護は世界で最も需要が伸びている労働のひとつである。にもかかわらず、親や祖父母を介護する人へのトレーニングが、受ける側の身体的、心理的、情緒的なケアを完全に行うには不十分であるケースも少なくない。

バルセロナという街での体験については多くの作家によって描写されてきた。マヌエル・デ・ソラ=モラレス、ホアン・ブスケッツ、ジョセップ・マリア・ウエルタス・クラベリア、ルイス・ペルマニェル、アレハンドレ・シリシ、イツィアル・ゴンサレスなどがこの街の歴史や出来事、公共機関と市民権の関係などを書き残した。本書は、カタルーニャ工科大学バルセロナ建築高等専門学校の教育プログラムの一環として企画されたプロジェクトおよび研究のエッセンスを紹介したものだ。

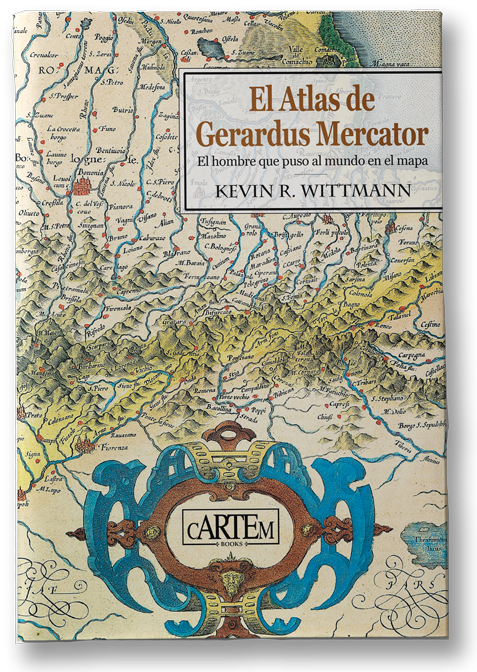

本書は、地図製作史における至宝、アトラス(世界地図帳)と、その作成者であるゲラルドゥス・メルカトルの人生を深く掘り下げたもの。メルカトルは複雑な理論体系と重要な革新技術を駆使し、地理に関する知識とその地図作成における解釈を体系化した。その図法は現代でも用いられ、地図作成に活かされている。歴史家ケビン・R・ウィットマンが情熱を傾けて著した本書は、16世紀の拡大していく世界を映し出し現在の世界地図の直接の起源にもなった地図について詳述した作品で、読む人を地図製作の知識と歴史の世界に引き込む。

学校が単なるスペースでなくなってから随分経つ。新型コロナウイルスのパンデミックにより、学校は3次元、ハイブリッド、ユビキタスな空間へと加速度的に変化していき、今や予測不能性や不確実性に対する判断、解釈、解答や解決策の提供について学ぶ場となった。そういう状況に学校組織はどのようにすれば柔軟に対応できるのか? この課題に強い関心を有する熱意ある学校経営者たちは、学校組織というモデルが時代に追いついていないことを認識している。

昨今、プロのメイクアップ技術は最も求められるプロファイルのひとつであり、仕事としての活躍の場はテレビや映画などのAVメディアや写真の世界に限らなくなった。SNSが普及し、インフルエンサーが現れ、新しい高画質テクノロジーが登場したことで、イメージというものは大きく塗り替えられた。そうした中、メイクアップのプロは伝統的な技術を現代という時代のニーズに合わせて修正しなければならないという大きな課題を抱えている。

『Flores de Bach(バッチフラワー)』は、私たちがどのように行動し、なぜ特定の行動をとるのかを認知し、また自分の感情や自分自身について、少しずつ理解するのに役立つ本だ。同時に、この本を通じて私たちは、プライベート、仕事、社会全般、さらには精神的な暮らしぶりの違いに関係なく、自分がどこにいて今何が起きているかを知ることができる。全ての感情は、たとえそれが隠れたものであっても、私たちの器官、もちろん肌にも記録されている。

経済力は常に、商業および富の生産に与える影響力と結びついてきた。政治上にせよ、企業社会の慣習にせよ、既存のルールに基づいてのことだ。だが政治と企業は理論的には異なる。政治的領域から行使される経済力には納税行動が伴うものだし、一方、自由競争に基づいた経済力は投資、商業、技術といった関心から出発するからだ。

地理経済学とは様々な経済主体の力関係を研究し、世界の金融の動き、あるいは権力闘争を続ける政治家たちの意思決定の裏側を理解するカギを提供するものである。

この世に同じ人間はふたりといない。似たような状況であってもまったく同じ行動をとる人はいないし、同じ個人でも常に同じように反応するわけではない。では、知能、創造力、衝動性のレベル、カンの良し悪し、特定の政治的傾向などは、遺伝子の特徴なのか? それともわれわれが育ってきた生活環境に起因するのか? また、脳はどのような役割を果たしているのか? 本書は、われわれの人となりが、親から受け継いだ遺伝子と受けた教育、すなわち、生物学的および文化的な遺産によって形成されると論じている。

ADHD(注意欠陥多動性障害)は現在、児童精神病理学において議論の的となっている症状のひとつ。

ADHDと診断される子どもは多いが、治療はほぼ薬物のみに限られており、そのため医療化と問題の慢性化につながる危険性が伴う。心理学的アプローチのない薬物療法では、症状は改善するかもしれないが、望ましい人格の成熟と進歩はもたらされない。

マリア・マルティノン=トレスは、本書を通じ読者を生物学の漆黒の闇の片隅にまで誘い込み、われわれが不完全であるというレッテルを貼ってしまったことで、ホモ・サピエンスの優れた適応力の重要な側面が隠されてきたことを明らかにする。進化論に照らし合わせると、ガン、感染症、免疫系障害、不安、心血管事故、神経変性疾患、老化、死に対する恐怖といった人間の大きな病は、変化する世の中で生き残ろうとする人類という種の闘いの変遷を物語るものだというのだ。