米文学にスペイン語圏文学の風を吹き込んだピュリツァー賞作家で、ドミニカ共和国出身のアメリカ人ジュノ・ディアス氏。いまやスペインの人口を上回る数のヒスパニック系が暮らすアメリカ合衆国で、ディアス氏は、英語にスペイン語を混ぜた小説を発表しています。日本にも彼のファンがたくさんいますが、ディアス氏ご自身も大の日本贔屓。来日した折にお話を伺いました。

2つの文化に生きて書くこと

僕が6歳のとき、ドミニカ共和国からアメリカのニュージャージー州に一家で移住した。独裁政権やその後の混乱から、数多くの国民がドミニカ共和国を後にしたんだ。それは、ドミニカにとっても、残された人々にとっても、大きなことだった。ドミニカに暮らし続けている人にとって、出て行ってしまった人たちはもうドミニカ人じゃない。一方、出て行った方は母国にも受入国にも拒否される。移民というものは、移民自身にとっても、残された家族にとっても、そして受け入れる国の人たちにとっても大変なことなんだ。

でも、90年代にニューヨーク周辺で暮らすことは、若者にとってはそれだけでおもしろいことだったと思うし、自分でもあの時代を体験することができてよかったと思っている。すごいエネルギーがあった。今でも時々ノスタルジーを感じるよ。当時のアメリカはまさにジャングルだったね。そこではドミニカ共和国からの移民であること自体が犯罪に近くて、貧しい人たちをさらに貶めようとする、ありとあらゆるワナが待ちかまえていた。僕は5人兄妹だけど、そのうち2人は刑務所にぶち込まれたよ。絶えず危険と背中合わせだった。僕が今ここにこうしていられるのは、単に幸運だったからなんだ。僕よりずっと聡明でまじめな奴でも、母親が病気になったとか、書類に不備があったとか、両親が失業したとかで、家族でなんとか生きていくために違法なことに手を染めざるを得なくなった仲間も少なくない。そして警察に捕まって刑務所に入れられ、そこで数年を棒に振る。だから、この世の中が「運」によって左右されていることは間違いない。自分が今もっているものはすべて自分ひとりの力で手に入れたって言う奴もいるけど、僕はいつも自分がラッキーだったからだと思っている。いや、僕だって苦労したよ。ニュージャージー州の大学に行ったんだけど、働かなくていい裕福な家の子たちもいる中、僕は勉強しながら週40時間フルタイムで働いていた。そんな状況で卒業するのは簡単じゃなかった。でも、僕は幸運にも、貧乏くじを引かずにすんだ。だから今の僕があるんだと思う。

ニュージャージーで僕は、両親、4人の兄妹、祖父、そして母方のふたりのおばと一緒に住んでいた。ドミニカ共和国では、男は金を稼ぎ、強くて偉いとされているんだ。僕の母は首都サントドミンゴの南部の出身なんだけど、サントドミンゴの女性が強いとしたら、南部の女たちはもっと強烈。母は極貧の地域で育ったのだけど、生き延びたし、ふたりのおばもものすごく強い人たちさ。米国に移住したドミニカ人のコミュニティーでは、多くの女性が美容室を経営したりして一家の大黒柱となっている。それに比べ、ドミニカの男たちはマッチョで威張っているだけ。奴らから車や金を取り上げてごらん。何が残る? 何も残らないだろ。うちの親父だって同じだ。軍警察だった父は根っからの男尊女卑主義者で、トルヒーヨ政権とその独裁政治を擁護している男だった。それに対して母はスーパーマンとワンダーウーマンをミックスしたみたいな人だったね。両親が喧嘩をしている姿を見ると、まさにそうだった。いつも母が勝っていたからね。少なくとも僕にとっては母やおばたちを見ているほうが、男たちを見ているよりもずっとおもしろかった。父やおじたちのことも好きだったけど、彼らがただの見かけ倒しだってことには気づいていた。家の中で絶えず男女の争いがあったことが、おそらく僕に執筆のアイディアを与えてくれたんだと思う。

文学に興味をもつようになったのはずっと後になってからなんだ。両親は僕に医者か弁護士、それが無理ならせめて建築家になってほしいと思っていた。僕は従順でまじめな子だったから、20歳までは親の希望にかなうように生き、弁護士になるために法学を勉強した。でも、途中でそれが自分に向いてないことに気づいて退学した。46歳になった今では当時よりもはっきりと、法学が自分の道じゃなかったと確信している。20歳のときなんて何もわかっちゃいない。両親は僕らのためを思って、親類や友人を残してアメリカに移住した。その苦労を見ているからこそ、僕も何らかの犠牲を払わなくちゃいけないと考えたんだ。親が僕に弁護士になってもらいたがっているなら、「オーケー、トライしてみようじゃないか」ってね。でも20歳くらいになると、他の人の夢のために、自分の人生を生きるなんてできないって気付くんだ。自分の夢、自分の道を、自分で探さなくちゃいけないって悟った。はっきり自覚したのは、ある法律の授業を受けているときのことだった。突然「おいおい、これは俺の道じゃないぞ」って気付いたんだ。そしてよく考えた末、自分が唯一夢中になれること、好きだと思えることは、文学だという結論に達した。

スペイン語圏文学、英語圏文学からの影響

執筆をするとき、僕はその本を親族全員が読むことを想定している。母はアメリカに40年以上住んでいるけれど、英語は全く話せない。ドミニカ人のコミュニティー内だけで生活しているからね。他の親戚も半分は英語が読めず、あとはバイリンガルか、逆にスペイン語が読めない人たち。つまり僕の本は、自分の家族と同じ、そういった幅広い読者層を念頭において書かれているんだ。

よく僕の書く文章は「スパングリッシュ」だと言われるが、僕には「スパングリッシュ」という言葉の定義がよくわからない。移民が話しているときは「スパングリッシュ」という「言語」で話しているのではなく、「コード・スイッチング(切り替え)」をしているんだと思う。僕が書いているときに意識しているのは、その「コード・スイッチング」だ。僕の作品に登場するユニオールは、いつもそれをしている。

最初の本で、僕は米国のドミニカ人やカリブ人の暮らしについて書いた。そういった人たちに関する本は、今でこそ他にもたくさん出版されているけれど、当時はまだ我々のことを全く知らないアメリカ人が大勢いた。その後、そういった人たちに関する本がたくさん出版されるようになったけれどね。

英語にスペイン語が混ざっている僕の文体は、英語しかわからない読者には通じない部分もあるだろう。そもそも本を読むということは、読者によってそれぞれ異なるものであるのが当然なんだ。著者が意図した通りに読んでくれる読者なんてそういるものではない。本は広大な海のようなもので、読者はその中を好きに航海すればいいんだ。例えば、僕は英語で本を読み始めた頃、18世紀に書かれた英語の文章も読んだ。僕のような読者は決して想定されずに書かれた数世紀前の本を、現代の僕が楽しむことができるんだ。時間も場所も飛び越えることができる。それが文学の魔法。でも、どの本にも必ず知らない言葉や表現があって、調べたり、先生に聞いたりしないと理解できないものでしょ? ひとりで読書をしても構わない。でも僕は、詩を読んだり、本を読んだりするということは、社会的な行為だと思っているんだ。ある本をより深く理解するためには、そこに書かれたコミュニティーのことをよく知っている人に説明してもらうのがいい。そうやって人の力を借りて本を読むことは、僕にとって当たり前のプロセスなんだ。100%ドミニカ人の母には僕らの“オタク文化”のことなんて全くわからないから、彼女が僕の本を読むには誰かの解説がないと理解できない。僕の周りにはいわゆるオタクがいっぱいいるけど、逆に奴らはカリブのことなんて全然知らない。ドミニカ人の友達は、ドミニカ以外のラテンアメリカの国々のことはわからないから、その国のことをよく知っている人に説明してもらわないといけない。僕はそういった人々の輪を求めていて、読者にも僕と同じように輪を広げてもらいたいと思っているんだよ。

北米の文学にも中南米の文学にも、何世紀にもわたる戦いの歴史から生まれた、「新大陸」ならではの、豊かで深い伝統がある。そんなアメリカ大陸が生み出す文学の存在感が年々高まっているのは明らかでしょう。学生時代、若い駆け出しの作家だった僕は、表現手段や題材をあれこれ模索していた。その中でラテンアメリカの作家たちの作品と出会って、計り知れない影響を受けた。オクタビオ・パス、ルイサ・バレンスエラ、アレホ・カルペンティエル、フアン・エミリオ・ボッシュ、ルベン・ダリオ、パブロ・ネルーダ、ガルシア=マルケス、フリオ・コルタサール、ホルヘ・ルイス・ボルヘス、フアン・ルルフォ、ペドロ・ミル、サロメ・ウレーニャ、クラリッセ・リスペクトール。大陸の北から南まで、政治的思想も文体も異なる作家たちだ。それまではアングロサクソン系アメリカの枠組みにどっぷり浸かっていた僕を、ラテンアメリカのより古い伝統へと、彼らの作品が力強く導いてくれたんだ。

世界がグローバル化している現在、僕のように複数の言語を併用する作家は今後増えていくかもしれない。ただ、正直なところ、スペイン語にせよ英語にせよ、我々が必要としているのは作家ではなく、読者なんだ。作家に関して言えば、今の傾向が続けば、これからもその数には事欠かないだろう。でも、読者となると、残念ながらその数は、スペイン語層も、英語層も、あるいはバイリンガル層も、全く増えておらず、むしろ減少傾向にあるといえるかもしれない。それが今、僕が危惧していることなんだ。

日本について

これまで僕が経験してきた日本への旅についても、いつか書きたいと思っているよ。僕はすでに10回以上この地を訪れている。日本には大切な友人たちもいる。この国で経験したことをぜひ書いてみたい。

初めて日本に来たとき、全く異質な文化とちんぷんかんぷんな言葉に囲まれて、移民としてアメリカにわたった子供のときの気持ちを再び味わった。今でも日本にいると、アメリカで暮らした最初の数年のことをよく思い出すよ。日本に来たばかりの外国人が、一ヶ月足らずで危機的状態に陥るのを何度も目にしてきた。ジロジロ見られたり、自分の言葉が通じなかったり、完璧に孤立しちゃたりするようなところで暮らしたことがない人たちはショックを受けるんだ。でも僕にとっては、どれもすでに経験済みのことで、ごく当たり前のことだった。医者が言うところの「コントロールされた状態でのトラウマの再現」だ。僕の言っていることが誰にも通じず、「ヘンな奴」って目で見られる。でも、それって僕にとってはクールなことなんだよ、わかる?

僕が育った80年代のアメリカには、日本のアニメやマンガや本があふれていた。アメリカ人は、自分たちが日本に侵略されると思っていたね。そんな時代に育ったから、僕は、本、映画、アートが好きなオタク系になった。ところがうちの家族は皆、猛烈に激しいタイガー系だ。兄たちはタイガー、そして姉たちはそれに輪をかけて激しいタイガー。新しくドミニカからやってくる移民たちは、「こんな野獣一家のそばでは暮らせない」と言って、うちの隣に住むのを避けたくらいさ。そういったマッチョな家族の中で、僕はタイガー系からは最も遠いタイプだった。でも気付いたんだ。ドミニカではタイガーからは程遠い僕でも、アメリカでは立派なタイガー男だってことにね。アメリカには僕の3倍くらいオタクな連中がいて、彼らからいっぱい執筆のインスピレーションをもらった。例えば、大学寮のルームメイトはロールプレイングゲームのオタクだった。当時僕は、毎日3時間スポーツジムに通っていた。でも彼はいつもゲーム三昧。僕がジムから帰ってきても、まだゲームをしていたから「何やってるんだよ、お前!」っていつも呆れてたよ。そんな男と2年間暮らしたことで、小説『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』のインスピレーションを得たんだと思う。

アメリカは映画やテレビ番組で世界を制覇し、「アメリカ文化」の一大帝国を築いている。でも実はアメリカ文化もなかなか理解しがたいものなんだ。ある文化を真に理解することは、僕に言わせれば、所詮無理な話。僕もアメリカで暮らし始めて最初の15年間は、アメリカ文化を理解しようと時間と労力を費やしたよ。でも、最後には無理だってことに気づいた。理解しようとするのではなくて、単純にその文化となんらかのつながりをもつことを考えた方がいい。僕は日本に何回も来ているけど、日本文化についてはまだ全く理解できていない。でも、日本と僕との間に、何らかのつながりができつつあることは確かで、それこそが大事なことなんだ。そして、そのつながりをゆっくり築いていく方が、理解しようと時間をかけて苦しむよりもいい。少しずつつながりを作っていくことで、必要としている情報を得ることができる。こうして育まれていくつながりこそが、宝となるんだ。

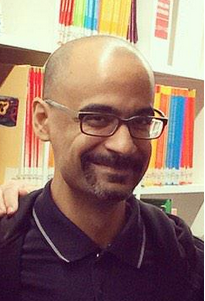

ジュノ・ディアス(Junot Diaz)

1968年ドミニカ共和国に生まれ、6歳で渡米。ラトガーズ大学、コーネル大学大学院で学ぶ。デビュー作の短篇集『ハイウェイとゴミ溜め』(1996)で高い評価を受ける。初長篇『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』(2007)は全米批評家協会賞およびピュリツァー賞を受賞。現在、マサチューセッツ工科大学創作科で教鞭を執る一方、ピュリツァー賞選考委員も務める。