スペイン「語」が孕んでいたもの

スペインとは、僕には言語であって国家ではない。このことは驚異的だ。もちろん同じことは英語に関しても起きている。僕は英語からイギリスという国家を「想う」ことがない。むしろ英語はつねにアメリカに結ばれていた(これはもしかしたら平均的な日本人の感性ではないか、とも感じる)。おかしな話なのだけれど。どうしてイギリスの言語が、アメリカの国家のものになっているのか?

この背景にあるのは「帝国」という概念、歴史だ。

そしてスペインにもそれは当て嵌まり、にもかかわらず、スペイン語は「イギリスが、アメリカ」の歪みとは別の状況を提供している。それが文学的な歴史の枠内で、大きな爆発をもたらした。その爆風を僕も浴びている。

たとえば、この文章はほとんどガブリエル・ガルシア=マルケスについて言及するしかない。それはマルケスが今年四月にこの世から去ったためだ。なんということだ。にもかかわらず、ほとんど訃報と時期を同じくして木村榮一さん訳の講演集『僕はスピーチをするために来たのではありません』(新潮社)が出るし、五月には同じ木村さんの『謎ときガルシア=マルケス』が出た。そしてマルケスとマリオ・バルガス=ジョサの対談をメインにした『疎外と叛逆』(寺尾隆吉さん訳、水声社)も今年三月に出ている。こうしたマルケスの「声の溢れかた」は何なのか。誰もが、世界全体がマルケスの死を予見し、前以て補う態勢に入っていたということか。

僕たちは皆、マルケスを補完するために動いているのか。

二〇一〇年の五月から六月、僕はメキシコ市にいた。それは雑誌の企画で、マルケスの足跡をメキシコ国内にたどるという目論見から発していた。目論見を持っていたのは僕ではない、編集部である。結局、原稿用紙にして二〇〇枚ほどに達する文章が「Coyote」誌上に発表された。二〇一〇年の秋のことだ。いま現在、本のかたちには纏めていないし、纏めたいというオファーももらわない。そのことはいい。マルケスの足跡を追うのに、どうしてコロンビアではなくメキシコなのか? ここがやっぱりマルケスの奇妙さだと思う。

さきほど挙げた『僕はスピーチをするために来たのではありません』の中で、マルケスは語っている。

「この国(*メキシコのこと)は第二の祖国ではなく、無条件に与えられたもうひとつの祖国なのです」

と。

マルケスの内側では祖国ですら二つに増えて、しかもコロンビアとメキシコという「両祖国」がともにスペイン語を母国語とし、しかもコロンビアもメキシコも「スペインという国家」ではない。当たり前だけれども。

こういうことが、じつは、一介の(一介の? これは差別的な物言いだろうか?)日本人の僕には驚異だ。

さてメキシコに三週間も滞在して、マルケス、マルケスと追跡しつづけたのは、もちろんマルケスがそこにいるからである。それどころか、ずっと居住しつづけていたからだ。あの『百年の孤独』、一九六七年の五月という、僕が生まれて(もちろん日本列島に生まれて、ニッポンの国家と言語のみに囲まれて生まれて)十カ月後に刊行されたのだけれど、それもメキシコで書かれた。メキシコで起筆されて脱稿もされたのに、ブエノスアイレスの出版社から刊行された。これも驚くしかない。すでにこの時点で、マルケスとその著作はコロンビア、メキシコ、アルゼンチンと三つの国家を拠点にしていて、しかも言語はスペインである。こういう事実を当然視してしまうと、すなわち「当たり前のことだろ」とスッと流してしまうと、世界の現実というのを見誤る気がする。いいかい、これは異常なことだし、僕たちには手に入らないことなんだよ、求めても、と僕は言いたい。そして鼓直さんの翻訳で日本語の『百年の孤独』(新潮社)を読んだ僕は、その時は二十代だったのだが、「ああ小説家になろう」と思った。許された気がしたのだ、文学は奔放でいい、とも、歴史と対峙していい、とも。この二つは壁に書いて貼ってもいい。格闘家ブルース・リーの「考えるな、感じろ」的に至言だ。

そして『百年の孤独』という小説には、何が孕まれていたのか。

混沌さだった。その混沌とは、未消化を必然とする類いであり、そこから魅惑が発していた。通常、未消化を強いるものはアカデミズムから排除される。システム(どのような形態であれ、トップダウン式に整理されるもの=権力)の支配を拒んでしまうからだ。なのに『百年の孤独』は世界スケールで認められていた。ノーベル文学賞の授賞も、すなわち授ける側の根拠も、これゆえである。このことが何を証したか。混沌とはネガティブではない、混沌こそがポジティブに豊饒である、と断じたのだ。これは圧倒的に祝祭的な断言である。そのことに僕は打たれた。いや、むしろ、「撃ちぬかれた」が正しいか。

そしてなにゆえ、整理されないのか。

消化しきれないことを前提的に孕むのか。

スペイン「語」だからだ。

スペインは、さまざまな国家に存在し(外在し内在する)、しかし国境は時に消す。抹消しえない存在を、けれども無視するための実際的なツールと化す。僕たち日本人は、メキシコに暮らすためにはスペイン語を学ばなければならないが、マルケスはスペイン語があるから暮らせた、そういうことだ。僕が処女作をソウルか北京、あるいは上海の出版社から出すためには、韓国語か中国語の原稿が用意されなければならないのだが(仮定として、用意されていなければならなかったわけだが)、その必要はなかった、そういう驚異的なことだ。

この混沌を混沌と認めるところから、マルケスの、特に『百年の孤独』以降の偉業といっていい著作群が発していると思う。彼はこの混沌を「ラテンアメリカのリアリズム」と言い切ったのだ。

彼自身、断じたのだ。実に祝祭的な断言である。

これはガブリエル・ガルシア=マルケスのカーニバルである。

その祭りの後に、僕はさまざまな書物と、二〇一〇年でいえばメキシコ市を訪れた。マルケスの訃報は悲しいが、しかしスペイン「語」の、桁外れの爆発はまだまだ百億のカーニバルを催すだろう、世界のあちこちで。

ポスト「帝国」とはその意味で、国家の(ひたすらポジティブな)消滅の概念、または現前されつづける歴史である。

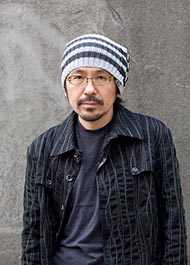

古川 日出男(ふるかわ・ひでお)

1966年生まれ。小説家。主な著書に『馬たちよ、それでも光は無垢で』(新潮社)、『アラビアの夜の種族』(角川文庫、日本推理作家協会賞・日本SF大賞)、『LOVE』(新潮文庫、三島由紀夫賞)、『ベルカ、吠えないのか?』(文春文庫)、『聖家族』(新潮文庫)、『南無ロックンロール二十一部経』(河出書房新社)など多数。また戯曲『冬眠する熊に添い寝してごらん』(新潮社)や絵本『コレクションさん』(画・後藤友香、青林工藝舎)を始め、アートブックや朗読CDなども発表している。

古川日出男さんが、ノーベル賞作家ガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』を読んでいなかったら、『聖家族』や『ベルカ、吠えないのか?』も生まれなかったかもしれない? マルケスの世界観を彷彿させる、独特のパンチがきいた文体とスケールの大きさが印象的な作品を発表されている古川さんにご寄稿いただきました。